I

Hace cuatro décadas, la Argentina iniciaba una experiencia política inédita que erigió a la democracia en clave de bóveda de la reconstrucción de la vida colectiva después de la dictadura más devastadora de nuestra historia. Por entonces, se publicó la primera edición de La tradición republicana, obra que, ya devenida en clásica, se reedita ahora en su versión definitiva. En ella, Natalio Botana se propuso “recoger un fragmento de aquella empresa que buscó llenar el vacío abierto por la guerra y crear una nueva tradición política” en el siglo en que se forjó la Argentina como república. A comienzos de ese siglo, el derrumbe del imperio español abrió paso, en los territorios americanos, a turbulentos procesos de desenlace incierto. En el cono sur, sobre los restos del Virreinato del Río de la Plata, se hicieron ensayos de organización política con suerte diversa y resultados efímeros. Pero desde temprano, el horizonte republicano ejerció un singular atractivo en las comarcas independizadas y las formas de gobierno de ese signo no tardaron en imponerse. En ese marco, sucesivas generaciones de letrados y pensadores intervinieron apasionadamente en las luchas políticas generalmente encabezadas por otros, para formular proyectos de nación futura. En las páginas que siguen, Botana se aventura en ese escenario de pasiones y confrontaciones, de la mano de dos personajes centrales de la Argentina republicana en ciernes, Juan Bautista Alberdi y Domingo Faustino Sarmiento. El contrapunto de sus ideas a lo largo de medio siglo constituye el núcleo de esta exploración, que a su vez se inserta en un recorrido más amplio de las principales vertientes del pensamiento filosófico y político occidental del mismo período, un “horizonte de ideas” con incidencia en la “circunstancia argentina”.

La tradición republicana

Natalio Botana

Editorial Edhasa

504 págs.

La tradición republicana

Natalio Botana

Editorial Edhasa

504 págs.En el incierto presente abierto en 1983, momento de su publicación, este libro sobre el siglo XIX puso en foco una cuestión que no era ajena al debate en curso sobre la democracia, la de su relación con la república. Ya la página inicial del primer prólogo introduce esa cuestión, que reaparecerá más adelante, a través de una extensa referencia a La democracia en América, de Alexis de Tocqueville. Es que el tema de la relación entre ambas formas políticas está presente en toda la obra de Botana, como un leit motiv que jalona su pensamiento. Quizá la enunciación más clara de cómo entiende esa cuestión se halle en la fórmula sintética inserta en su trabajo más reciente, publicado en un nuevo momento crítico para la vida colectiva de los argentinos: “…de acuerdo con un modelo ideal… la democracia debería conciliar tres formas políticas con sus respectivas tradiciones. La tradición específicamente democrática…La tradición republicana…La tradición de la libertad o liberal…” He aquí trazadas las coordenadas que han orientado sus exploraciones de la historia argentina y que a su vez nos permiten ubicar este ensayo, referido a un tramo crucial de esa historia, en el conjunto de su magnífica obra.

II

Más allá de su contribución al momento político de la transición a la democracia, La tradición republicana constituye un aporte fundamental a la historia de la formación de la nación en las décadas centrales del siglo XIX, tanto en términos interpretativos como metodológicos. En un tiempo de turbulencias en la disciplina, este libro ensayó caminos propios en materia historiográfica. Fue escrito en un momento de severos cuestionamientos a la clásica Historia de las ideas, que pusieron en discusión tanto su objeto de estudio, como sus métodos y enfoques predominantes, y que se proyectaron sobre la historia del pensamiento político. A la búsqueda y la exégesis de “grandes textos” para trazar genealogías a través de los siglos, se contrapusieron otras maneras de explorar las dimensiones simbólicas de la política, en un abanico de propuestas teóricas y metodológicas de largo aliento, que nutrieron los nuevos campos de la Historia intelectual y la Historia de los conceptos.

Por la misma época, afloraba un interés creciente por un tema hasta entonces reservado a los especialistas: la república y el republicanismo. La historia de los Estados Unidos fue el terreno inicial de esa tendencia. Frente a las interpretaciones canónicas que adjudicaban al liberalismo una influencia decisiva en una república que lo convirtió en su sello distintivo, desde la década de 1960 comenzó a cuestionarse esa certeza ampliamente compartida. Historiadores como Bernard Bailyn y Gordon Wood revisaron el período formativo de esa nación y postularon la centralidad de las referencias al mundo antiguo en el discurso político de los “padres fundadores”. Poco después, J.G.A. Pocock apuntó al republicanismo clásico ya no solo para dar cuenta de los cambios ocurridos en los EE.UU. de la era de la independencia, sino para plantear la importancia de esa tradición y de sus derivas, como el humanismo cívico, en la constitución de la modernidad política en Occidente.

De allí en adelante, y con el estímulo proveniente de la novedosa Historia intelectual, el tema de la república y el republicanismo ocupó un lugar creciente en los estudios sobre la política de los siglos XVIII y XIX. Pero no quedó allí, pues muy pronto se incorporó al debate sobre el futuro de las sociedades contemporáneas. En el prólogo a la tercera edición de este libro, Botana se detiene acerca del papel que fue adquiriendo ese debate “entre los muchos que buscan perfilar una alternativa al liberalismo y a la globalización que siguió a la caída del socialismo de tipo soviético”. En clave republicana, se aspira a revalorizar las libertades positivas en función de una ciudadanía activa y virtuosa que privilegie el bien de todos por encima del interés individual. Sobre esos principios con siglos de historia, se han propuesto maneras de pensar la comunidad política destinados a desafiar las formas dominantes del liberalismo presente.

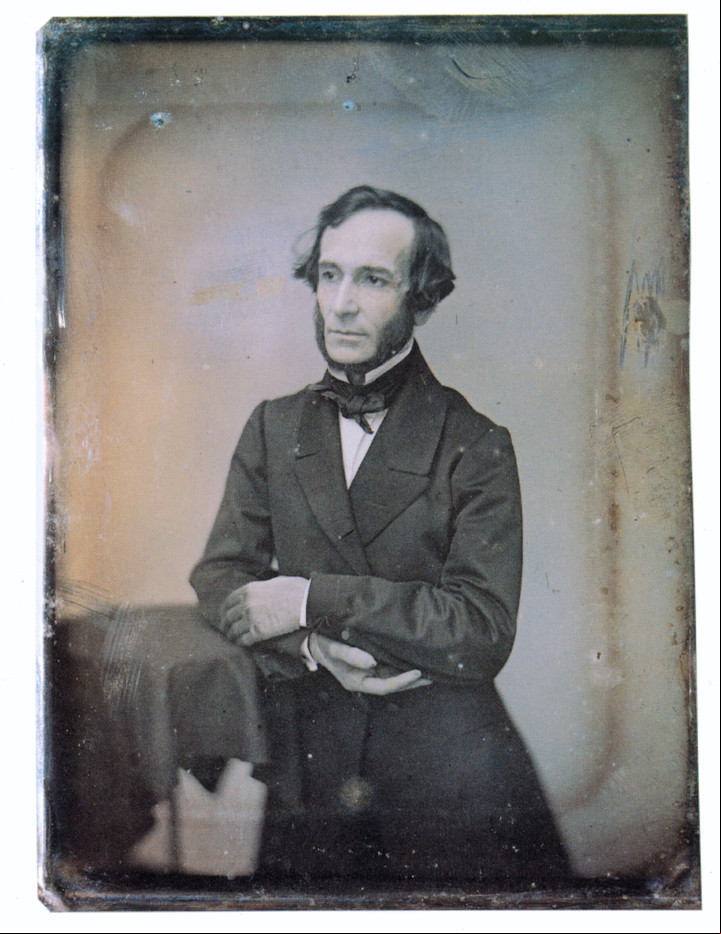

Domingo Faustino Sarmiento (1811-1888)

Domingo Faustino Sarmiento (1811-1888)III

La tradición republicana se publicó en momentos en que estas tendencias cobraban forma, y no es ajeno al clima de renovación que despuntó por esos años. Sin embargo, estamos frente a un producto intelectual original, que se despega de modas y ortodoxias para ofrecer caminos propios de interrogación y pesquisa. Botana encuentra aquí una manera particular de abordar temas medulares del pasado argentino, a su vez presentes en el debate público contemporáneo. Así, explora ese pasado en sus propios términos, para dar sentido a los proyectos de nación surgidos al calor de las vicisitudes de una comunidad política en formación y de sus derivas a lo largo del siglo XIX. Pero sus preguntas no pueden sino estar orientadas por los dilemas presentes que desvelan al historiador y que explican la persistencia de preocupaciones muy actuales que atraviesan toda su obra.

En este caso, la recuperación de la clave republicana le permite a Botana articular escenarios diversos, conectar problemas derivados de ese marco conceptual con otros que lo trascienden, y hacer dialogar textos y personajes producidos en diferentes lugares y momentos del siglo. El eje de su indagación gira en torno a dos protagonistas del proyecto republicano argentino, Alberdi y Sarmiento, a quienes pone en diálogo a través de sus escritos para explorar desacuerdos y coincidencias, en un juego de contrapuntos que sigue a lo largo de sus agitadas vidas. Pero el libro no comienza allí, sino que reserva una muy extensa primera parte, titulada “El horizonte de ideas”, a dar cuenta del complejo panorama de ideas y propuestas políticas forjadas en otras latitudes pero que llegaban a éstas, y que constituyeron un repertorio disponible a la hora de pensar cómo diseñar nuevas comunidades políticas luego del derrumbe del orden colonial. En el escenario europeo, en la búsqueda de soluciones a los problemas abiertos por la crisis del antiguo régimen y sus derivas, la figura de la república —que remitía tanto al mundo antiguo como del Renacimiento— recobró vigencia en las propuestas de transformación política en curso. Al mismo tiempo, esa mirada hacia el pasado se combinó con las novedades del presente y los desafíos del propio proceso de cambio, creando el escenario para las grandes innovaciones políticas que hoy sintetizamos bajo el rótulo de “modernidad”.

En ese universo en continuo movimiento se introduce Natalio Botana, para realizar un recorrido selectivo, que pone en primer plano aquellos nombres y escritos que alcanzaron mayor incidencia sobre los debates argentinos de las décadas centrales del siglo XIX. En una síntesis muy cuidada se despliegan temas y controversias que ocuparon a pensadores europeos, desde ilustrados a doctrinarios y románticos hasta llegar a los umbrales del evolucionismo. Un lugar muy destacado merecen los principales ideólogos de la revolución y el constitucionalismo de los Estados Unidos, quienes diseñaron nuevos formatos institucionales para la república en construcción, en un experimento innovador que a la postre resultó exitoso y se convirtió en un modelo para el resto del continente. En el cruce entre Europa y América, un agudo observador de aquella experiencia, Alexis de Tocqueville, impactó muy especialmente en la reflexión argentina. Botana dedica a su libro La democracia en América un apretado capítulo en que la cuestión democrática se articula con las tribulaciones de la república.

Estas primeras doscientas páginas trazan un recorrido en el que se van desglosando, paso a paso, temas y debates cruciales para lo que viene después. Se suceden reflexiones sobre principios y valores con sus sentidos en disputa, como libertad, igualdad, virtud, interés, así como sobre los formas de gobierno y de organización de la república –centralización, federalismo, gobierno representativo, articulación de los poderes del estado- y sus consabidos riesgos, como el despotismo centralista o la tiranía de la mayoría, entre otros. Queda dibujado así un mosaico diverso, cuyas partes entrelazan algunos motivos recurrentes con novedades que se van sumando en cada capítulo. En conjunto, toma forma un nutrido repertorio que habrá de operar como caja de herramientas para quienes, como Alberdi y Sarmiento, se enfrentaron a los desafíos y dilemas que implicó la invención de una república en clave moderna.

Juan Bautista Alberdi.

Retratado por W.G. Helsby

Juan Bautista Alberdi.

Retratado por W.G. HelsbyIV

Con ese telón de fondo, comienza la segunda parte de este libro singular, titulada “Alberdi y Sarmiento en América del Sur”. Botana propone aquí una lectura en paralelo de los principales textos de estos dos protagonistas de la “circunstancia argentina”, trazando un contrapunto que se ordena siguiendo la cronología de esas obras. A través de la alternancia de las cuestiones que preocupan a cada uno, compone una conversación que, sin otros interlocutores locales, adquiere la dinámica de un diálogo. Como en un escenario, los actores se alternan a ritmo vibrante con sus textos funcionando como monólogos, organizados en tres momentos de sus trayectorias: “el punto de partida”, en que irrumpen vigorosamente en la escena pública con sus propuestas de cambio; la segunda estación, en que la intervención activa en las luchas por la construcción de un nuevo orden político impacta sobre sus mundos ideales que se van modificando al paso, y una tercera etapa de reflexión madura y un tanto desencantada frente a los resultados de una vida política que está lejos de conformarlos.

Así Botana va desandando el derrotero sarmientino que lleva desde el Facundo o Civilización y Barbarie (1845) y Recuerdos de provincia (1850) hasta su inconcluso Conflicto y armonías de las razas en América (1883), entrecruzado con el camino que Alberdi recorre entre el Fragmento Preliminar al estudio del derecho (1837) y sus Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina (1852) a La República Argentina consolidada en 1880 con la ciudad de Buenos Aires por capital (1881). La inicial coincidencia, con matices, en la crítica al legado colonial y a las violentas luchas que siguieron a la revolución, los llevó a una apuesta compartida por la república como basamento de la comunidad política futura, por la que ambos bregaron. Pero de ahí en más comienzan las diferencias, magistralmente analizadas en este libro. Su núcleo está allí, en la historia abigarrada y apasionante de dos hombres forjando su lugar en la vida pública argentina a través de la palabra.

En esa historia compleja, Botana descubre un hilo conductor, que le permite ordenar las múltiples aristas de este duelo secular en torno a la tensión propia de la tradición republicana entre los paradigmas de la virtud y del interés, estrechamente vinculada a la contraposición, por entonces muy evocada, entre la libertad de los antiguos y la libertad de los modernos. No obstante los vaivenes que se observan en las convicciones de Sarmiento acerca de las formas concretas del poder en la república, en su caso “el paradigma basado en la virtud de la libertad antigua ejercerá siempre una fascinante atracción”. De allí su prédica sobre la importancia de la vida cívica y de la participación política, así como de la educación como un medio imprescindible para conformar una ciudadanía activa. En contraste, Alberdi defendería consistentemente las premisas de una república fundada en el interés y en el “egoísmo bien entendido” del habitante, en el seno de una sociedad civil vigorosa que, gozando de las libertades modernas, habría de impedir la tiranía de las pasiones y la concentración de poder en pocas manos.

Presentación del libro " La experiencia democratica de Natalio Botana

Junto a Julio María Sanguinetti.

Foto Federico López Claro

Presentación del libro " La experiencia democratica de Natalio Botana

Junto a Julio María Sanguinetti.

Foto Federico López ClaroEn uno y otro caso, pueden reconocerse derivas de estas posiciones iniciales a lo largo de gran parte de su producción intelectual. Ello no implica, sin embargo, la reducción de las complejas y a veces contradictorias trayectorias aquí exploradas a la oposición tajante y sostenida entre dos maneras prefijadas de concebir la república. Nada más lejos del muy elaborado planteo de Botana, que en cambio no ahorra esfuerzos para dar cuenta de la riqueza y de los vaivenes en la obra de sus protagonistas. Y a la hora del cierre, el último capítulo escapa a cualquier tentación de subsumir la complejidad previa en una conclusión cerrada, y en cambio, plantea nuevas preguntas que apuntan al porvenir.

Ante las transformaciones de las últimas décadas del siglo XIX, los protagonistas de este contrapunto no dejaron de ejercer su vocación crítica y, en grado diferente, uno y otro manifestaron su desencanto frente a la república real, la posible, la que habían contribuido, mal o bien, a construir. Botana, por su parte, mira más allá del final de esas vidas hacia un horizonte que anuncia novedades más promisorias: “No tardaría esa nueva sociedad en reaccionar frente al Estado que la había creado en tan poco tiempo y en percibir, entre viejos hábitos criollos y el solitario aprendizaje del inmigrante, que más allá de aquella escisión de partida entre lo público y lo privado se abría el horizonte de conciliación de la democracia”.

V

Se han dedicado muchas páginas a la vida y obra de Alberdi y de Sarmiento, y muchas más a los autores y escritos que ocupan la primera mitad de este libro. Tampoco faltan estudios eruditos que rastrean las influencias de estos últimos en la producción de los primeros. Natalio Botana ha elegido otro camino. La obra que el lector tiene entre manos se nutre de aquella extensa historiografía pero a su vez se distingue por su novedad: diseña un camino propio para ofrecer una interpretación a la vez potente y original.

El diseño en dos partes claramente diferenciadas, que mencioné más arriba, objetiva la separación entre el “horizonte de las ideas” y la “circunstancia argentina”. Vimos que aquel remite a las principales corrientes de ideas que desde Europa y los Estados Unidos se proyectan al mundo, y que Botana reconstruye selectivamente como el repertorio que servirá de referencia a sus protagonistas de la segunda parte. Esta no se convertirá, sin embargo, en un mero reflejo distorsionado de la primera, ya que en la orilla argentina, Alberdi y Sarmiento habrían de plasmar formas propias de pensar los problemas que enfrentaban, a través de procesos de creación intelectual en que los insumos de las corrientes externas se reformulaban en función de interrogantes, problemas y posibles soluciones inspirados por las realidades locales.

Con ese punto de partida, el historiador encaró la indagación en la obra de sus protagonistas a través de un artilugio para su puesta en escena: la composición de un diálogo virtual entre ambos. No se trata, sin embargo, de un gesto arbitrario o de índole ficcional, ya que Alberdi y Sarmiento mantuvieron, en efecto, una conversación intensa a lo largo de sus vidas, que se reflejó en sus escritos e intervenciones públicas, y que a veces llegaba a la confrontación explícita, como ocurrió con la “polémica constitucional” iniciada en 1852, que se describe en el capítulo 7. Al mismo tiempo, Botana es quien traza las coordenadas del contrapunto de posiciones y elige en cada momento los temas del debate, y lo hace con todo el cuidado de quien se propone iluminar selectivamente la escena sin obstruir la percepción del conjunto. A través de esa singular operación de conocimiento, ofrece una finísima interpretación del pensamiento de Alberdi y Sarmiento, articulando su profesionalismo de historiador con su agenda más amplia de preocupaciones sobre el presente y el futuro de la democracia.

Hilda Sábato, historiadora.

Foto: Fernando de la Orden

Hilda Sábato, historiadora.

Foto: Fernando de la OrdenDe esta manera, este libro puede leerse como parte de una empresa intelectual que, marcada por aquel interrogante central, se enhebra a su vez con otros y, en este caso, con la pregunta acerca de la tradición republicana, tan decisiva para entender el devenir argentino. En el conjunto de su obra, se puede trazar una línea que conecta este libro con El orden conservador. La política argentina entre 1880 y 1916, publicado siete años antes, y con tres textos que lo suceden La libertad política y su historia (1991), Repúblicas y monarquías: la encrucijada de la independencia (2016), y el reciente ensayo La experiencia democrática: cuarenta años de luces y sombras (2024). Por cierto que estos títulos no agotan la lista de sus obras, aunque encuentro que allí están plasmados los principales ejes de su interpretación sobre la historia política de la Argentina. Al llegar a nuestros días, su pluma vuelve sobre los motivos que lo persiguieron a lo largo de su vida, con centro en la democracia, una adhesión que, nos dice, “me acompaña desde mi temprana juventud”.

Ya hemos visto que La tradición republicana comienza con una mención al clásico de Tocqueville sobre la democracia. Cuando llega al final, para concluir vuelve a evocarla, ahora en palabras que Tucídides adjudicó a Pericles: “…y nuestro gobierno se llama Democracia porque no pertenece ni está en pocos sino en muchos”.

Así concluye este recorrido por el pasado de una Argentina en proyecto, guiado por las ideas y pasiones de dos personajes representativos de un tiempo convulso, que marcó decididamente el futuro colectivo. Ese destino, sin embargo, no estaba escrito de una vez y para siempre, y si bien no es difícil detectar continuidades entre los clásicos dilemas de aquel tiempo y los que hoy nos desvelan, sería anacrónico –y quizá muy injusto– adjudicar retrospectivamente a nuestros predecesores del siglo XIX las causas últimas de nuestras tribulaciones actuales. En cambio, en este libro Botana nos ofrece un cuadro de los retos que la república y la democracia plantearon en el pasado a quienes buscaban construir una nueva nación en tiempos de profundas transformaciones políticas a escala global. Hoy el mundo es otro y otros son los desafíos, mientras los destinos que, con razón o sin ella, Alberdi y Sarmiento concebían como inevitables –la república, eventualmente la democracia- son objeto de severos cuestionamientos. Este libro nos enseña, sin embargo, que ambas figuras han sido, desde siempre y en sus distintas versiones, motivo de controversias y disputas a la hora de ponerlas en práctica. Y continúan siéndolo, de manera tal que el debate sobre los horizontes de sentido de nuestra vida colectiva sigue abierto. La obra de Natalio Botana constituye un insumo imprescindible para esa tarea que nos involucra a todos.

Hilda Sabato es historiadora. Su libro más reciente: Repúblicas del Nuevo Mundo. El experimento político latinoamericano del siglo XIX (Buenos Aires, 2021)

Sobre la firma

Newsletter Clarín

Recibí en tu email todas las noticias, coberturas, historias y análisis de la mano de nuestros periodistas especializados

QUIERO RECIBIRLO