En los últimos 80 años, la expectativa de vida aumentó más de 20 y en el horizonte se vislumbra que la cima de la pirámide poblacional será cada vez más ancha, dado que más gente logrará sobrepasar el siglo de vida. El tradicional esquema triangular tiende al trapecio. Y esto se debe, ni más ni menos, a que la salud tanto global como local ha experimentado en este periodo avances revolucionarios.

La receta consistió en tres ejes fundamentales: el impulso que trajeron las nuevas tecnologías con fármacos revolucionarios, la vida sana apuntalada por campañas de vacunación masivas y las mejoras en los sistemas de salud. Argentina no ha sido ajena a estos cambios, al haber logrado hitos significativos en la prevención de enfermedades, a medicamentos y fortalecimiento del sistema de salud pública.

Este artículo repasa esos avances ocurridos en las últimas ocho décadas, desde 1945 hasta la actualidad, tanto a nivel mundial como fronteras adentro del país. Y tratar de identificar, además, con la colaboración de expertos en salud pública, cuáles son los principales desafíos que propone la salud de cara al futuro.

El periodo histórico que aquí se analiza arranca en un momento clave de la humanidad, ya que en la década de 1940-1950 se produjo una gran expansión de la salud pública en general, con un arma clave que hoy se ve vulnerada por la resistencia de los patógenos como consecuencia del sobreuso: los antibióticos.

En aquel momento, uno de los mayores avances médicos de la década de 1940 fue la producción masiva de la penicilina, descubierta por Alexander Fleming en 1928. Durante la Segunda Guerra Mundial, se expandió rápidamente como herramienta para tratar infecciones bacterianas, lo que permitió salvar millones de vidas y marcó el inicio de lo que se conoce como la era de los antibióticos.

Esta década también es clave porque en 1947 Bernardo Houssay se transformó en el primer argentino en ser galardonado con el Nobel de Medicina por sus descubrimientos sobre el papel de la hipófisis en la regulación de la cantidad de azúcar en sangre.

Desde entonces hasta el presente han tenido lugar hitos históricos. En 1948 se fundó la Organización Mundial de la Salud, con el objetivo de coordinar respuestas internacionales a problemas sanitarios y mejorar las condiciones de salud en todo el mundo. Su prestigio en oportunidades quedó cuestionado, al punto de que recientemente el gobierno de Estados Unidos decidió abandonar la entidad y Argentina anunció su intención de seguir esos pasos.

Apenas un año después, en 1949, el presidente Juan Domingo Perón creó el Ministerio de Salud Pública y puso al frente a Ramón Carrillo, con el objetivo de expandir el a la salud en el país. Durante este período se impulsaron campañas de vacunación y se construyeron hospitales en todo el territorio nacional.

En la década de 1950-1960 irrumpió la poliomielitis y escaló la cobertura vacunal. En 1955, Jonas Salk desarrolló la primera vacuna contra la poliomielitis, lo que permitió reducir drásticamente la incidencia de esta enfermedad paralizante. Posteriormente, en 1961, Albert Sabin desarrolló una versión oral de la vacuna, lo que facilitó su distribución masiva. Argentina implementó una campaña nacional de vacunación contra la poliomielitis en 1956 y pudo controlar la enfermedad.

En la década 1960-1970 comenzaron los trasplantes de órganos y hubo avances inéditos en cirugía. En 1967, el sudafricano Christiaan Barnard realizó el primer trasplante de corazón en un ser humano, lo que marcó otro hito en la medicina moderna. Estos avances tendrían un gran impacto en la medicina argentina, donde se comenzó a explorar la posibilidad de replicar estos procedimientos.

En aquel mismo año, 1967, René Favaloro realizó con éxito el primer by aortocoronario. Su técnica revolucionó la cardiología cardiovascular y se convirtió en estándar de tratamiento en todo el mundo. Gracias a su aporte, la enfermedad arterial coronaria -una de las principales causas de muerte en el mundo- pudo ser eficazmente tratada.

Volviendo a los trasplantes, Argentina ha sido pionera en el desarrollo de trasplantes de órganos en América Latina. Desde las primeras intervenciones hasta la consolidación de un sistema nacional de donación y trasplante, el país logró importantes avances. A fines de mayo de 1980, el propio Favaloro realizó el primer intento de trasplante de corazón en Argentina, en la Fundación Favaloro. Si bien el paciente falleció a los pocos días, la intervención representó un avance en la cirugía cardiovascular del país.

En 1983, se identificó el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) como causa del Sida. A finales de la década, se aprobaron los primeros tratamientos antirretrovirales, que prolongaron la vida de los pacientes. Y en 1989, Argentina creó el Programa Nacional de Sida para la prevención y el tratamiento de la enfermedad en el país.

En este repaso sintético hay que recalar en 1990, cuando comenzó a gestarse la era de la genética con el Proyecto Genoma Humano, iniciativa internacional para mapear todo el ADN de las personas. Su finalización en 2003 revolucionó la genética médica: permitió secuenciar y mapear los 3.000 millones de pares de bases de ADN humano, lo que abrió el camino a la medicina personalizada y el desarrollo de terapias dirigidas a enfermedades genéticas y el cáncer. El horizonte es enorme.

Los últimos 25 años han sido testigos de grandes avances de la salud global y en particular en Argentina. Desde el desarrollo de nuevas terapias hasta la respuesta a las pandemias, el progreso médico permitió mejorar la calidad de vida y aumentar la esperanza de vida en muchos lugares del mundo.

En 2009, el planeta enfrentó la pandemia de gripe A (H1N1), causada por una nueva cepa del virus de influenza. En menos de un año, se desarrolló una vacuna que ayudó a controlar la propagación del virus. Fue una especie de anticipo en pequeña escala de lo que ocurriría poco más de una década después, cuando el mundo se enfrentó a la pesadilla del Covid.

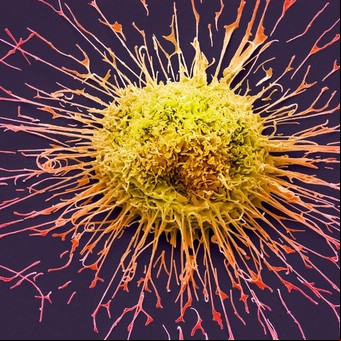

A partir de 2010, la inmunoterapia revolucionó el tratamiento del cáncer, para que el propio sistema inmunológico combatiera tumores y mejorara así la supervivencia de pacientes con melanoma y cáncer de pulmón, entre otros.

Un avance importante a nivel local fue la sanción de la Ley Justina en 2018, que estableció que todas las personas mayores de 18 años son donantes de órganos, salvo que expresen lo contrario. Esta legislación permitió aumentar significativamente la cantidad de donantes y salvar muchas vidas.

Otro hito tuvo lugar en Argentina en 2016, cuando el país fue declarado libre de sarampión gracias a campañas de vacunación sostenidas. Sin embargo, en los últimos años -y en especial en la actualidad- algunos brotes han alertado sobre la necesidad de mantener altas las devaluadas tasas de cobertura vacunatoria.

En 2020, el mundo enfrentó la pandemia de Covid-19, un antes y un después en la historia de la humanidad, en general, y de la medicina, en particular. En menos de un año, se activaron las vacunas de ARN mensajero, que se venían ensayando para otras patologías. Argentina participó en la producción de vacunas contra el Covid durante la emergencia y luego desarrolló la primera vacuna completamente nacional contra el Covid, la Arvac, aprobada por la ANMAT en 2023.

En los últimos cinco años asomó la revolución de la inteligencia artificial y la medicina personalizada. La inteligencia artificial ya se utiliza para el diagnóstico temprano de enfermedades, el desarrollo de nuevos fármacos y la personalización de tratamientos. Sus alcances a futuro, hoy, son imposibles de calcular.

La técnica de edición genética CRISPR-Cas9 permitió avances en el tratamiento de enfermedades hereditarias, al permitir corregir mutaciones en el ADN, lo que a partir de su evolución y uso cada vez más amplio podría revolucionar la medicina en las próximas décadas, a la vez de exigir a la vez un debate ético sobre sus límites.

La telemedicina -de gran expansión durante la pandemia de Covid- y la digitalización del sistema de salud han permitido mejorar el a la atención médica. Dos elementos que todavía tienen mucho recorrido por explorar.

Los desafíos pendientes

Persisten desafíos: ¿Cuáles son? Clarín consultó a expertos que dieron sus puntos de vista sobre el tema. Adolfo Rubinstein, ex ministro de Salud de la Nación, consideró que “el objetivo de la medicina del futuro será no sólo curarnos, sino prolongar la vida. Las nuevas biotecnologías pueden permitir reemplazar órganos no funcionales o eliminar, bloquear o 'editar' el genoma para reducir el riesgo de determinados defectos genéticos y curar centenares de enfermedades, genéticas o degenerativas, asociadas a la edad, como el Alzheimer”.

“Tal vez a los 100 años, nuestros 'centennials' se sientan mucho mejor en promedio que cómo me siento yo hoy, habiendo ya pasado los 60, por obra y gracia de la genómica, el reemplazo de órganos al por mayor con impresoras 3-D o las que vengan, sumado a que los nanolaboratorios en el torrente sanguíneo fabricarán fármacos personalizados según sea necesario”, reflexionó.

Alertó, sin embargo, sobre el hecho de que la aceleración de la innovación tecnológica “aumenta la brecha de disparidades sanitarias porque llega antes a los más ricos, es decir, a quienes tienen mejor a la salud. Me gustaría una medicina y una salud pública que aprendan a convivir armónicamente con la innovación tecnológica en un futuro que nos incluya a todos”.

Para el Eduardo López, jefe del Departamento de Medicina del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, “hay que tener en cuenta las lecciones aprendidas. La pandemia de Covid enseñó al mundo entero que los microorganismos siguen estando un paso antes que el desarrollo médico. Y hay varios virus que son candidatos el día de mañana a causar enfermedades de tipo pandémico. Uno es el de influenza aviar, que hoy está causando estragos en el mundo, particularmente en las gallinas. Basta que adecue su estructura para que pueda iniciar una verdadera pandemia”.

El virus del Covid marcó un antes y un después en la historia de la salud pública en el mundo. Foto: AP

El virus del Covid marcó un antes y un después en la historia de la salud pública en el mundo. Foto: APLópez agregó que “el otro tema importante es la reticencia a la vacunación, una situación multicausal, sociológica y cultural. En Argentina el a la vacunación ha caído un 66 por ciento”. Por otro lado, señaló que “al aumentar la expectativa de vida se incrementan las enfermedades crónicas y el cáncer”. Por último marcó “la integración del reino animal y humano, ya que hoy en día el mosquito transmite varias enfermedades, como el dengue. En la medida que el hombre deforeste y cambie el ecosistema, es natural que tenga mayor relación con una mayor cantidad de mosquitos”.

Roberto Debbag, presidente de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, ubicó en la mira dos puntos centrales: “Por un lado, el tratamiento del cáncer personalizado. Con las vacunas de ARN mensajero para Covid empezó toda la línea de tratamientos con inmunoterapia contra el cáncer por medio de esta plataforma. El gran desafío para América Latina y el Caribe está en la medicina personalizada y de precisión. El otro gran desafío es cómo seguir reduciendo la mortalidad infantil, y uno de los parámetros clave en ese sentido es la tasa de vacunación”.

Gabriel Lijteroff, director del Comité Científico de la Federación Argentina de Diabetes, consideró que “un gran desafío a futuro para la salud es minimizar el impacto ambiental de la actividad económica global. No hay salud con agua, tierra y cielo contaminados. La obsolescencia programada, ideada en el siglo pasado, situación en la que la tecnología se torna rápidamente en inservible o se limita adrede su vida útil, está generando toneladas de residuos altamente contaminantes, en forma desenfrenada, y que se ocultan por ahora bajo la alfombra de las regiones más desfavorecidas. Pero nadie está a salvo. Los residuos plásticos ya invaden los lugares más recónditos de la tierra”.

A esto, Lijteroff sumó que “aún no hay conciencia de que el consumo desenfrenado daña. Esos documentales sobre riesgos de acumulación de residuos y contaminación suelen apreciarse como lejanos y ajenos. La realidad es que cada vez nos será más difícil 'cambiar de canal'”. Y cerró: “Está a nuestras puertas la necesidad de armonizar la economía y el cuidado del ambiente, la búsqueda de energías renovables y no contaminantes”.

Para Fernando Botto, cardiólogo del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, uno de los principales desafíos a futuro es la “aterosclerosis, que impacta en la vida desde muy temprano. Hay que integrar el conocimiento en prevención de los cardiólogos con los médicos clínicos, los obstetras y los pediatras. Los programas de prevención tienen que arrancar muy desde el inicio de la vida. Es la única manera en que vamos a poder reducir la morbimortalidad cardiovascular”.

Para Botto, un segundo desafío clave es “el a las nuevas drogas que se han desarrollado y probado exitosamente en los últimos años, más algunas que se están testeando, y que están apuntando a reducir el colesterol, la presión arterial, la diabetes y el exceso de peso”.

Por último, Botto valoró el rol de la genómica y la inteligencia artificial para anticipar diagnósticos precisos y permitir tratamientos precoces, todo asociado al desafío de “tratar de integrar la actividad médica humana con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ha llegado para quedarse y nos va a seguir sorprendiendo los próximos años”.

PS

Sobre la firma

Mirá también

Newsletter Clarín

Recibí en tu email todas las noticias, coberturas, historias y análisis de la mano de nuestros periodistas especializados

QUIERO RECIBIRLO